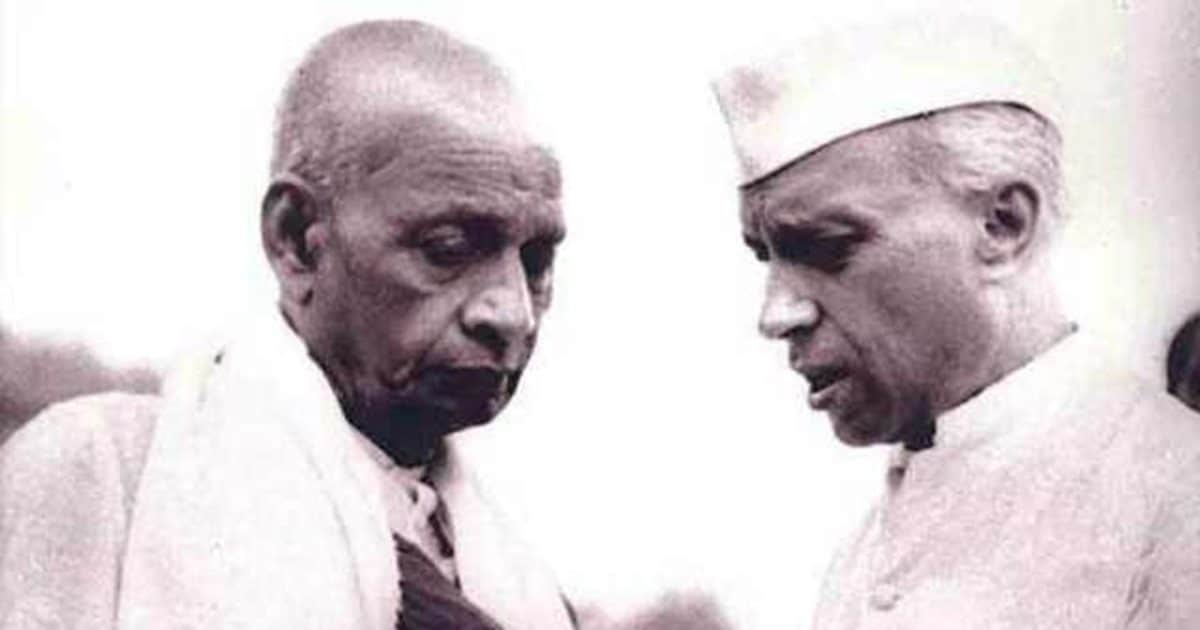

अक्सर ये आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर लगता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को नहीं मिलाना उनकी गलती थी. दरअसल नेहरू कश्मीर के मामले को माउंटबेटन और ब्रिटेन के दबाव में संयुक्त राष्ट्र में ले गए, बजाए इसके कि भारतीय सेनाओं के जरिए कबायलियों से इस पूरे इलाके पर फिर से कब्जा कर लेना. लेकिन बाद में कई ऐसे मौके जरूर आए जब नेहरू ने इसे लेकर पछतावा महसूस किया. ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाकर उन्हें सेनाओं के जरिए पीओके को मिला लेना चाहिए था. वैसे तटस्थ नजरिए इस पूरे मामले को देखने वाले यूरोपीय इतिहासकारों के लिए कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह को भी जिम्मेदार बताया.

अगर संकेतों, विश्वसनीय स्रोतों और नेहरू के बयानों के अलावा उनके सहयोगियों की डायरी पर लिखी बातों पर गौर करें तो बाद के वर्षों में उन्हें इसका पछतावा हुआ.

जब नेहरू ने 31 दिसंबर 1947 को कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र (UN) में भेजा, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि यह कदम “नैतिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से सही” है. उन्हें तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड माउंटबेटन ने खासतौर पर ये करने की सलाह दी. ये कहा जाता है कि माउंटबेटन पर ब्रिटेन का दबाव था.

जवाहरलाल नेहरू – सेलेक्टेड वर्क्स, भाग 5 (1948) में उन्होंने लिखा, “भारत को किसी की ज़मीन नहीं चाहिए. हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण समाधान है. जनता की इच्छा से जो निर्णय होगा, वही हमें स्वीकार है.” उन्हें उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करेगा. भारत के पक्ष में फैसला देगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम और जनमत-संग्रह का प्रस्ताव दिया, जो बाद में उलझता चला गया.

ये हमारी भूल थी

सरदार पटेल के मातहत और तत्कालीन गृह सचिव वीपी मेनन उस दौर में सारी भारतीय रियासतों को भारत में विलय के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे थे. दौरे कर रहे थे, राजाओं से मिल रहे थे. उन्होंने बाद में इस बारे में एक किताब लिखी- इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट. इस किताब में उन्होंने लिखा, “कुछ महीनों बाद, नेहरू ने मुझसे कहा था, ‘शायद हमें मामला संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले जाना चाहिए था. यह हमारी भूल थी.’” यह बयान 1949 के शुरुआती महीनों का है.

वह समझ गए संयुक्त राष्ट्र ने खेल किया

पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक दुर्गा दास ने सरदार पटेल करेसपोंडेंस का संपादन किया. इसके पहले भाग में उन्होंने नेहरू के 3 नवंबर 1948 को सरदार पटेल को लिखे पत्र को शामिल किया, जिसमें नेहरू ने कहा, “मैं स्वीकार करता हूँ कि स्थिति वैसी नहीं रही जैसी हमने सोचा था, संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण हमें उलझन में डाल रहा है.” ये पत्र नेहरू के आंतरिक असंतोष और असमंजस को दिखाता है. वह अब समझ चुके थे कि संयुक्त राष्ट्र “निष्पक्ष मध्यस्थ” नहीं है, बल्कि पश्चिमी प्रभाव में काम कर रहा है. उन्हें अब ये भी अंदाज हो गया था कि इस पूरे मामले में माउंटबेटन के दबाव में आना ठीक नहीं था.

लोकसभा में बहस में क्या कहा

1951 में लोकसभा में एक बहस के दौरान नेहरू ने कहा, “हमने यह समस्या शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया, परंतु जो अपेक्षा थी, वैसा परिणाम नहीं मिला.” (संसदीय बहस: Lok Sabha Debates, 24 May 1951) ये एक प्रकार की “राजनैतिक आत्मस्वीकृति” थी कि कश्मीर मसले पर उनकी नीति वांछित परिणाम नहीं दे पाई.

फिर उन्होंने माना बड़ी भूल हो गई

सर्वपल्ली गोपाल की किताब जवाहरलाल नेहरू – ए बॉयोग्राफी (भाग 2) में इस बारे में लिखा है, 1956 तक जब पाकिस्तान ने PoK में अलग प्रशासन बना लिया और चीन से नज़दीकियां बढ़ाईं तो नेहरू के सामने स्पष्ट हो गया कि “अब जनमत-संग्रह असंभव है.” “नेहरू ने अपने सहयोगियों से कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर पर हमारे हाथ बांध दिए. यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भरोसा किया.” सर वेपल्ली गोपाल नेहरू के आधिकारिक जीवनीकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार थे.

उन्होंने माना सैन्य कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी

ब्रिटिश अर्काइव्स (Mountbatten Papers, CAB 129/28) में दर्ज एक बातचीत में वर्ष 1958 में नेहरू ने कहा, “हम कश्मीर को लेकर बहुत आदर्शवादी और कानूनी सोच में उलझ गए; शायद हमें 1948 में सैन्य कार्रवाई पूरी कर लेनी चाहिए थी.” ये बात नेहरू की सीधी पश्चाताप भावना को दिखाता है.

1957 में नेहरू जब श्रीनगर गए तो उन्होंने वहां अपने एक भाषण में कहा, “मैं कश्मीर में शांति और एकता देखना चाहता था पर यहां विभाजन और डर का माहौल है, यह मुझे दुखी करता है.” (Nehru’s Speeches, 1949–1957, Publications Division)

पीएन चोपड़ा की किताब भी इस बारे में अहम बात कहती है. उनकी किताब सरदार पटेल एंड द इंडियन स्टेट में कहा गया कि वी.के. कृष्ण मेनन और गोपालस्वामी आयंगर नेहरू के खास सहयोगी थे. दोनों ने बाद में स्वीकार किया कि “प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र जाने के निर्णय का पछतावा हुआ. उन्हें लगा कि इससे भारत ने अपनी सैन्य बढ़त खो दी.”

महाराजा हरिसिंह भी कोई कम कसूरवार नहीं

दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर तटस्थ नजरिया रखने वाले ब्रितानी और यूरोपीय इतिहासकारों ने महाराजा हरिसिंह को भी कठघरे में खड़ा किया है. हालांकि भारतीय इतिहासकार जैसे जगमोहन, राजमोहन गांधी और वीपी मेनन कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह से सहानुभूति दिखाते हैं. अन्य इतिहासकार मानते हैं कि कश्मीर संकट और PoK की स्थिति के लिए खुद हरि सिंह का टालमटोल भरा रवैया ही काफी हद तक जिम्मेदार था.

महाराजा के अनिर्णय की वजह से ये स्थिति बनी

ब्रिटिश मूल के इतिहासकर एलस्टेयर लैंब ने अपनी किताब क्राइसिस इन कश्मीर – 1947-48 में विस्तार से लिखा, “अगस्त-अक्टूबर 1947 के महत्वपूर्ण महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच हरि सिंह की अनिर्णय की स्थिति ने एक शून्य पैदा कर दिया, जिसने कबायली आक्रमण को आमंत्रित किया.” उनके इस तटस्थ रवैए से दोनों ओर अविश्वास का कारण बना. पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वह आगे नहीं बढ़ेगा, तो भारत कब्ज़ा कर लेगा – इसलिए उसने हमला कराया. लैंब लिखते हैं, अगर महाराजा ने पहले ही फैसला कर लिया होता तो कश्मीर में संकट की इस स्थिति को टाला जा सकता था.

इससे पाकिस्तान समर्थक ताकतों को बढ़ावा मिला

जाने-माने भारतीय पत्रकार और इतिहासकार प्रेम शंकर झा का विश्लेषण थोड़ा संतुलित है, उन्होंने अपनी किताब कश्मीर 1947- राइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री(आक्सफोर्ड 1996) में लिखा, महाराजा की राजनीतिक अस्थिरता और व्यक्तिगत अहंकार ने संकट को बढ़ाया. हरि सिंह ने समय रहते जनता और नेशनल कॉन्फ्रेंस (शेख अब्दुल्ला) से संवाद नहीं किया. इससे पाकिस्तान समर्थक ताकतों को मौका मिला.

संयुक्त राष्ट्र आयोग के पहले चेयरमैन जोसेफ कोरबेल ने अपनी किताब डेंजर इन कश्मीर (1954) में लिखा, हरि सिंह का शासन जनविरोधी और कठोर था. उन्होंने शेख अब्दुल्ला जैसे लोकप्रिय नेता को देर से स्वीकार किया. इसलिए जब कबायली हमला हुआ, स्थानीय जनता में प्रतिरोध कमजोर था.

पाकिस्तान से स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया, भारत से नहीं

ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार क्रिस्टोफर स्नेडन ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरीज (2015) में माना, दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान को साधने की कोशिश करके हरि सिंह ने दोनों को ही नाराज कर दिया.” किताब में उन्होंने तर्क दिया, हरि सिंह ने पाकिस्तान से “स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट” साइन किया, लेकिन भारत से नहीं. ये संकेत पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक हरी झंडी बना. जब हमला हुआ, तब तक देर हो चुकी थी. हमले के बाद भी महाराजा ने एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार किया.

एमजे अकबर ने अपनी किताब नेहरू – द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखा, महाराजा हरिसिंह पुराने दिनों में जी रहे थे जबकि उन्हें अंदाज ही नहीं था कि राजशाही के दिन लद गए. हरि सिंह ने जनता से दूरी बनाई रखी. उन्होंने लोकतांत्रिक दबावों को समझा नहीं. अगर वे पहले ही शेख अब्दुल्ला को मान्यता दे देते तो शायद पाकिस्तान को “घुसपैठ” का अवसर नहीं मिलता.

कश्मीरी लेखक बलराज पुरी ने अपनी किता कश्मीरी टूआर्ड इंसर्जेंसी (1993) में लिखा, महाराजा के लोकतंत्रीकरण से इनकार और उनके कठोर शासन ने मुस्लिम क्षेत्रों में गहरी नाराजगी पैदा की, जिससे पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मार्ग प्रशस्त हुआ. हरि सिंह की राजनीतिक जड़ता और सांप्रदायिक असंतुलन

ने कश्मीर को अस्थिर बनाया. यह असंतोष बाद में “1947 के हमले” में जनता की निष्क्रियता में दिखा.

न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

5 hours ago

5 hours ago

)

)

)

)

)

)